目次

登頂記録も制作しましたー。ご興味のある方。ご覧くださいませ m( _ _ )m

※このページは書きかけです~!(T T) 仕事&中国語学校&中国語の宿題が多くて、こっちの更新が中々手つかずです…。

追加内容:2018/12/6 画像追加

追加内容:2018/01/29 一部リライト&タグ修正

次回更新予定内容:画像追加

30代のビンボーOLが2014年2月に南米の最高峰アコンカグア(高所登山)6962mへ行った時の装備リストを女子ならではのコメント付きで書きます。

写真はクリックすると大きい画像で見えますー。

衣服はレイアリングの順番(薄手のモノから厚手のものへ)でご紹介します。

こんな人におすすめ

- キリマンジャロを登頂して、もっと高い所へ行ってみたくなった人

- 登山初心者で装備をまだ買い集めていない人。しかし、将来的には高峰に登りたい人。

- 初めて個人で海外登山に行く人

登山用品は高額で買うのも躊躇します。

「目標の山があるから最初からその装備を買う!」と当時自分自身が思ったので、この記事がぜひ参考になればと思います。

安い&軽い&良いものを!

ポリシーは、高額だからと言って品質がいいとは限らない。

自分の目で見て、確かめて、判断して使えるようになろう!

アコンカグアは高度な登攀技術は必要されないが(とは言っても冬山の技術が必要)

酸素ボンベを使用する8000m 峰と酸素を使用しない7000m 峰はもはや同等レベルで登山装備はヒマラヤ8000m クラスのものが必要。

基本的には「レイヤリング」という手法で装備を考えよう!

各ウェアにキチンと役割(防風、防寒)を持たせて着用しよう!

ウェアの構成を「アウターレイヤー」「ミドルレイヤー」「ベースレイヤー」の3グループに分けて重ね着し、天候や運動量に応じて着脱することで温度調節を行い、ウェアの性能を発揮させることをレイヤリングといいます。

引用元: レイヤリングシステム

装備の数は、登山中だけでなく現地滞在中の装備も含めます。

モンベル製品が多いのは、安くて、品質が良いからです。

マムートとか高杉ワロスwwww買えへんわぁ…(´・ω・`)ショボーン アウタージャケット10万て…。

さて、それでははじめます。

装備リスト

上半身

下着/Tシャツ 短袖(ポリエステル):1つ

ニューバランス フーデッドTシャツ

しまむら、スポーツオーソリティで売ってそうな奴。1000円~2000円

なんだったらコーナンの700円でもよし。速乾性(ポリエステル)であること

下着/Tシャツ 長袖(ポリエステル):1つ

モンベル ジオライン3Dサーマル ジャケット Women’s

補足:現行モデルで同グレードは ウイックロンZEOサーマル ジャケット

ちょっと厚手の長袖Tシャツ。起毛がついていて暖かく、乾くのも早い。

登山以外でもチリの首都サンチャゴ付近を真夏にこの服で歩いていても暑いという感覚はなく、快適に過ごせた。(まあ湿度が低かったんでしょうけど…)

下着/女性スポーツブラ(ポリエステル):2つ

肌につけるもの大事。

衣服は汚れると防寒性能が落ちるので上部キャンプに行くときに、洗濯済のブラを身に着けていった。

使用済のブラはBCに置いていった。

下着/タイツ上 長袖 ポリエステル:1つ

mont-bell スーパーメリノウール M.W.ラウンドネックシャツ Women’s

超大事!肌着上下は命を預けることになるのでお金をかけてしっかりしたものを選ぼう

速乾性&保温性で優れたものを。

ちなみに基本持って行く服は最低限なのですが、宿屋で衣服を洗濯して着る服がなくなってしまった場合

タイツを着て過ごすことも。

中間着/ライトシェルジャケット:1つ

保温効果よりも防風効果の役割を持たせた服。超軽いコンパクト。結構ぴちぴち。

中間着/フリースジャケット 薄手プルオーバー:1つ

モンベル クリマプラス100 ウォームアップパーカ Women’s

保温効果の服。濡れても暖かい。

本当は軽量化のためにフードはいらないから、パーカーなしでもいいんだけど

フードあったほうがかわいいと思いフードありにした。(しかし結果それはそれで結構役立った)

ダウンジャケット:1つ

軽量・コンパクト・保温力高い!1000フィルパワーすごい。

登山中だけでなく街でもお世話になります。

ヤッケ上(ゴアテックス):1つ

ゴアテックス製のヤッケをひとつ。保温材は入っていない。主に防風の効果。

むしろ保温材が入っていない方が好ましい。

レイアリングで各装備に機能を持たせた方が体温調整がしやすい。

軽量化のためレインウェア(カッパ)はなし。このヤッケをカッパとして代用もします。

軽量化のために、カッパとヤッケを兼用しよう!

ヤッケだけ持っていくのあり。

その際ヤッケの素材はゴアテックス素材であること。

…ちなみに余談ですが、私は当初

ボロボロの「ミディパーカー」&カッパなし

(モンベルで最安のヤッケ。ゴアテックスもどきの素材で作られてる。中身の防水加工素材が剥がれ落ちてるような…そんな状態…)

という装備でアコンカグア登山へ行ったのですが(あほやねん)

コンフルエンシアへ向かう途中で雨に降られて、ミディーパーカーの中がべちょべちょに濡れてしまうという!

(T○T)まぢ死活問題!

ボロボロだったからね…。しかもカッパもなしなので寒さに震えていたら、見かねたチームメンバーからモンベルの上位ヤッケ(ゴアテックス素材)のダイナアクションパーカーを貸してくれた…。

軽量化はしたいから、カッパは持って行かない。でもヤッケだけでは心配。

という人は持って行く装備(ヤッケ)で一度自宅のシャワーに1時間位うたれてみると性能がわかっていいかも。

ダイナアクションパーカーは濡れても、雪降っても問題なしだった。さすが高額商品。

もしカッパを持って行くなら、トレントフライヤーが軽量なのでおすすめ。でも薄いからすぐに破れる。

(カッパを使うシーンはあまりない。上部に行くと雪しか降らないから)

極寒用 厚手ダウンジャケット アウター用 フード付:1つ

超もこもこ。ヤッケの上に羽織る。お値段高し。

でも日本の登山で使うシーンはほぼなく(オーバースペックすぎる。逆に汗かいて良くない)購入に悩む一品。上部キャンプ&BC滞在中に使う。

モンベルならウィンドストッパーEXPダウン ジャケットが良いが、廃盤になってしまった模様。

現状はダウンワンピースモデルがあるけど、ワンピース大変やねん。上だけ着たいとかあるし。

ダウン製品は濡れるとめっぽう保温力が下がる。ダウン製品は濡らさないこと!

玄人になると、シュラフは軽量化(ダウンが少ない=保温力が下がる)してしまう。

代わりに軽量シュラフ+極寒用ダウンジャケットというスタイルで寝てたりする。

なるほど、合理的!!やってることは一緒だわ。無駄な荷物は持っていない。

シュラフまで無駄な部分はそぎ落とすと…。シュラフ着て登山できないもんね。

現地に行くときは100均の旅行用衣類圧縮袋(大)に入れた。手で圧縮できるから便利。

ダウンジャケットは真冬の12月北海道マウンテンバイクツーリングでも使用した。

あれはあれで極寒ブリザードで震えた。耐寒訓練で行ってみるといいかも。

ヤッケ(冬山用ウェア)とカッパ(夏山用ウェア)の違い

「ベンチレーション(換気)ができるか?」

ベンチレーションできるもの→わきの下にチャックがついてて換気ができる→ヤッケ

ベンチレーションできないもの→カッパ(雨が入り込まない仕様になっている)

『「冬山登山」では服をいかに濡らさないか。』が最大のポイント。

そのため冬山登山では、汗で服をぬらさないためワキの下にベンチレーション(チャックで開く)がついている。

それを空けて換気するなり、体感温度を下げるなり調整します。

下半身

下着/パンツ ポリエステル:3つ

・激安20円パンツ 2つ

・モンベルのジオライン L.W. ショーツ Women’s

パンツは速乾性・化繊のものを。

私の場合は

・キンブルで買った20円の無名のポリエステルパンツ2つ

・本番用(上部キャンプ以降)でモンベルのジオライン L.W. ショーツ Women’s 1つ

勝負パンツはこれだっ!!!!

だった。意外にも地元のリサイクルショップに

・安い(20円)

・めちゃかるい(ジオラインよりも(2g重いだけだった。)

・すぐ乾く

という三拍子そろったスーパーパンツがあった。

今はもう売っていない…。

下着/タイツ下 ポリエステル:1つ

スーパーメリノウール L.W. タイツ Women’s

上半身のタイツ参照。

中間着/フリースズボン 薄手:1つ

出来ればもう少し薄いズボンが良かったけど、探し回ったけどなかったのでこれ。

上部キャンプ&BC滞在中に使用。

中間着/登山ズボン/ベルト 薄中手:1つ

ポケットの数が少なくてやや不満。ただ生地は丈夫。

BCより下はこのズボンで十分。

本当はコーナンの速乾性のズボンでもいいんだけど…。

ダウンパンツ:1つ

こちらも前述の「ダウンジャケット アウター用 極寒用厚手フード付」と同じく

日本で着ることはほぼない一品。しかし必須。

頭

バラクラバ

OUTDOOR RESEARCH (アウトドアリサーチ) ウインドストッパー バラクラバ

「頭を防護するためにニット帽を持って行く」という意見もあるが却下。

重いし、バラクバラ&フリースのフード&ヤッケのフード&ダウンジャケットのフードでOK。

ニット帽子の重さ分、水か、ご飯持って行った方が有益。

いざとなったとき、ニット帽子は食べれない。

ちなみに頭からの放熱は体全体の60%を占める。頭は守ろう!

サングラス

めちゃくちゃまぶしい。透過率を低いものを。

ユニクロで1000円位のサングラスを買った。

オークリーほしいけど高いからやめた。

写真のモノはオーバーサングラスというもの。

通常のサングラスよりも、ゴーグルのようになっていて、吹雪でも結構視界は獲得できる。

(ゴーグル、どうしても曇るからめんどくさい…。)

なんだったら、このオーバーゴーグル一本で良いと思う。

ちなみに写真のオーバーサングラスはケシュア(Quechua)というメーカーのもの。

ケシュアは日本には未上陸。海外では有名ブランド。お手頃価格&品質良し。

アウトドアが盛んな街には大体一店舗はある。

モンブラン登山の時に、シャモニーで3000円位で買った。

もしサングラスが壊れたら

あったらあかん事態だけどwww

段ボール(?)に小さな穴をあけて入る光の量を減らす&小さな穴から景色を見る

という対応方法もある。

ゴーグル

アルペンで2000円位のスノボ用のもの。

軽量&小さいものを選んだ。

曇ることもある。でも曇りはどーやっても防げない。

気休めに曇り止め液を垂らすしかない。というかあまりゴーグル自体、使わなかった。

C1~C2の間だけ使って、うっとおしかったのでサングラスで行った。

扇風機付きのゴーグルもあるけど、重いだけで曇るのでやめた方が良い。

日よけ帽子

あってもなくてもよい。

BCより下では有効だけど、上部キャンプになると帽子かぶってる余裕はなくなる。

持って行ったけど、上部キャンプ以降は使わなかった。

手

手袋/薄手 ポリエステル:2つ

ジオライン3D サーマル インナーグローブ

ジオラインL.W.インナーグローブ

の2つを持って行った。

若干厚い。

BCより下では使うことはあったが上部キャンプに行くとその若干の厚みが気になった。

製品自体は良いものだけど、ㇾイアリングする時にその若干の厚みが、圧迫感を感じてストレスになった。

ジオラインL.W.インナーグローブ

めちゃくちゃ軽い&薄い&高い。しかし耐久度が低い。

薄いので非常に使いやすい。

最後のアタック日に新品を出したけど、アタック終わってテントに帰ってきたら指先がすでに破れていた。

どんだけ負荷かかったんだよー。

インナー手袋は絹の薄手の手袋でも良い。(絹、高いけどね!)

今思えば、ジオランサーマルはやめて、ジオラインLWを二つ持って行けばよかった。

BCより下は手袋なしでも問題なし。

手袋/VBL ベイパーバリアー用インナー手袋 ビニール:3セット

超大事!

キッチン用手袋のミトンタイプを使う。

ちなみに探しまくったが、最小ロットが100枚入りなので、買ったあと使い道に困る…。

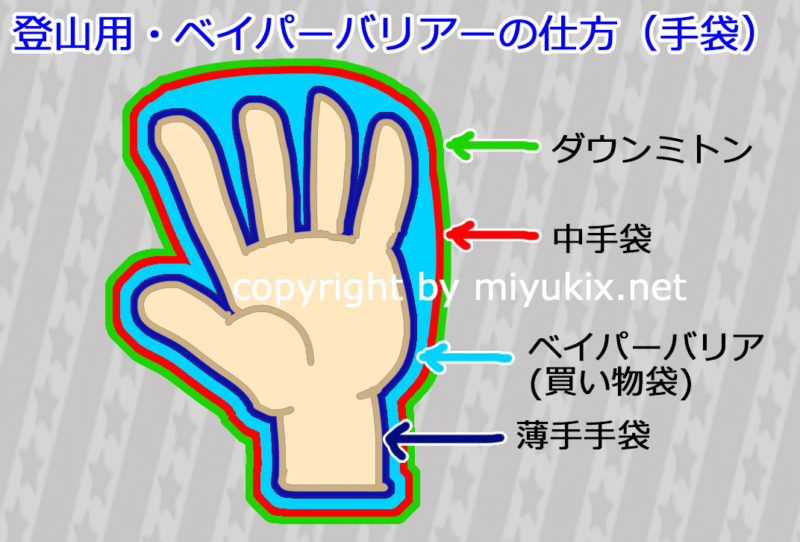

高所登山で必須知識!ベイパーバリアーってなに?

VBL=ベイパーバリアー!

アメリカ&北米では浸透しているのに日本の登山界隈ではあまり普及していない。

(まあそんなに寒くないからね…。)

ベイパーバリアーは登山装備・衣服を濡らさない手法。

上部キャンプの気温だと着ているものは乾かない。

ましてや保温の王様・ダウン系なんて汗で濡れたら保温力がめちゃんこ落ちるのでワロエナイ。

となると

「装備しているものを、いかに濡らさないか」

がポイントになってくる。

で、することは、

「肌着装備の上にビニール袋をかぶせる!」

という方法…。

これがベイパーバリアなのである!

名前の割には、やってる事は庶民的なのである・・・。

使う箇所は手(薄手手袋>ベイパーバリアー>中手袋)と足(薄手靴下>ベイパーバリアー>厳冬期用靴下)

手へのベイパーバリア

(インナー手袋)<(ベイパーバリアー買い物袋)<(中手袋)<(ダウンミトン)

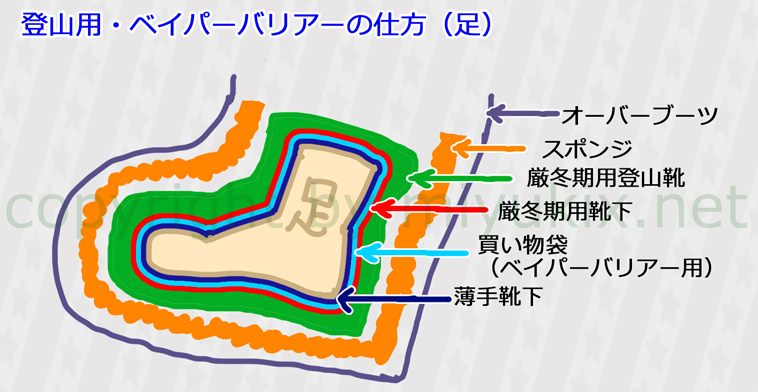

足へのベイパーバリア

(インナー靴下)+(ベイパーバリアー)+(厳冬期用 靴下)+(日本の厳冬期用 冬登山靴 スカルパのモンブランGTX レディ)+(オーバーブーツと冬靴の間にスポンジを自分で詰める)+(オーバーブーツ)

足はスーパー買い物袋(もっと素材こだわった方がいいけど)

手はキッチン用手袋のミトンタイプ(給食で使われている、あれ。)

ただキッチン用手袋のミトンタイプは100均にも売っておらず、

100枚入りとか大量なものを購入しなければならない…。

注意点:行動終了後、テントに入ったらベイパーバリアーが破れていないか確認しよう。

破れていたら交換。破れたまま使っても意味がないぞ!

手袋/中手 フリースorウール:1つ

ミトン型で。

5本指だと凍傷になるリスクがあがる。指5本一緒の方が暖かい。

手袋/ダウンミトン 防水透湿

めちゃんこ暖かい。

もっこもこミトン手袋は細かい作業が非常にしずらい。

行動食の袋を開けれる、アイゼンのひもを締めれるなど、想定できる作業は練習をしておこう。

作業の度にミトンを外すのは論外。

見事に凍傷になりますよー。

手袋/オーバーミトン 防水透湿

借り物。ゴアテックス素材。防風目的。

足

足の装備を語る前に、ここに予備知識を書きます。

ダブルブーツは必要か?

答え なくても登頂できる。

私はダブルブーツなしで登頂した。

(詳しいことを知りたい方は別ページの登頂記をよんでね~!)

その代わり

- ベイパーバリア(※上に書いてあるよ!)

- オーバーブーツと冬靴の間にスポンジをつめて空気の層を作って保温する

という方法をとった。

装備の順番は

素肌>うすい靴下>ベイパーバリアー(前述、スーパーのビニール袋)>厳冬期用靴下>日本の冬山登山靴(スカルパのモンブランGTX レディ)>スポンジ>オーバーブーツ

ダブルブーツは超高額。

買っても日本の3000mクラスの山では使う場所がない…。

日本の冬山で履いてもいいけど、オーバースペックで結局汗をかいてダメなので日本の冬山登山じゃ使えない。

買うべきかどうしようか。悩んだ。

最初、SPORTIVA(スポルティバ)の バツーラ 2.0 GTX(二重靴)を買おうかとも思ったが10万円…。

ということで、ベイパーバリア&スポンジ作戦で行きました!

実際、ベイパーバリア&スポンジ作戦はどうだった?

使用感:アタック日、アコンカグアの6000m付近で夜明け前は指先冷たかったけど、凍傷にならず、無事やりきれた。

テントに入るとき、わざわざオーバーブーツはずして、スポンジ外して、アイゼンはずして…と毎回やるのはめんどくさいので、オーバーブーツもアイゼンも外さずに、いきなり登山靴から足だけスルスル~と抜いてw着脱をしていた。

冬山登山靴は、保温性を高めるための空気の層を作る&厚手の靴下をはくため、若干大き目のモノを履いている。

私の場合、素足22.5cm、通常運動靴23.5cm、冬山登山靴25.5cm

素足との差が3cmもあるので、足だけスルスル~と抜けた。

極限のアイスクライミングするなら靴はピチピチサイズじゃなきゃだめだめど、登山ならこれ位ゆとりがあるほうがいい。

でも知識がないと凍傷になる可能性大いにありなので、よく調べて自己判断でやってくださいまし。

それに、旅行会社に連れて行ってもらう商業登山だとダブルブーツじゃないとお断りされるかも。

8000mクラスならダブルブーツ必須。

指先と足先は一番凍傷にかかりやすい。

凍傷は

- 知識がない人はマイナス5度でも凍傷になる。

- 知識がある人はマイナス30度でも凍傷にならない。

日本の3000m冬山で凍傷になる人もいれば、知識があれば8000mの高峰でも凍傷にならない。

キチンと対策すれば、凍傷にはならないのでちゃんと勉強+実験しよう!

そして必要であればお金を出して装備を買おう!

まぁそこらへんを念頭に入れて足の装備は見てもらえればと思います。

バツーラ2.0買える身分になりたいンゴ…、

登山靴 厳冬期用登山靴:1つ

片足 860g。日頃から冬山登山で使っている装備。

BCより上(上部キャンプ)以降使用する。

私の脚は横にひらぺったい、甲が高いので、スポルティバは痛い。

日本人はスカルパの形と相性がいいのでは?

保温インナーソール:1つ

行動が終了したら、できればインナーを抜いて乾かそう。

足からの発汗は実は非常に多い。

足先用カイロ(手にも使用可)

不要。

登山中に使うとむしろ暑くなりすぎても着脱が非常にしずらい。

そもそも酸素が薄いので暖かくなりにくい。

それに使い終わったあと超重い荷物になる。

アプローチシューズ

軽トレック用ローカットシューズ。

色々探し回ってなんと普通のスーパーの靴コーナーにあったkappaの運動靴1980円で行った!

靴のソールの裏はしょぼしょぼだったけど、登山ショップ、スポーツショップ、ネットを探し回った中で

一番軽かった。ただし非防水靴。それでもC1までこの1980円靴で行った。

そしてめちゃ臭かった!(T T)アコンカグア登山だけで靴が臭くなって洗っても取れなかったので最終的には捨てました…。(よっぽどものを捨てない私なのに)

よくあるハイカットの夏山登山靴は重いので却下。

渡渉用サンダル 1つ

めちゃんこ軽い。

ダイソーでもセリアでもOK。ダイソーの方が軽いけど、セリアの方がかわいい、ダイソーよりもやや底が厚い。

BC、テントサイト、渡渉…とアウトドア時に限らず、飛行機、街、トイレ、シャワーなど全面で大活躍。

オーバーシューズ :1セット

outdoor RESEARCH over shoes アウトドアリサーチのオーバーシューズ

この上にアイゼンをはめる。

はまらないように見えてはまる。

モンベルでもオーバーブーツは扱っている。

オーバーブーツに入れるスポンジ

東急ハンズで購入。1000円で購入。

ソックス/インナー用薄手 化繊:3つ

モンベル ジオラインL . W . インナーソックス 2つ

BCより上部で使用。

本番アタック日の使用時、アタックが終わったら破れてた。

靴下や手袋のちょっとした破れは個人的にはすっごい冷たく感じる。

(特に手袋の先がちょっとだけ破れた状態で、ピッケル触るの、やばい。)

穴が開かない素材が良い

ソックス/普通 ハイキング用 化繊orウール:2つ

100均の化繊素材の靴下(アクリル・ポリエステル)2つ

実際これで、上部キャンプC1へ行っていた。

ソックス/厚手 化繊orウール:1つ

smartwool(スマートウール) マウンテニアリング靴下

日本で冬山登山で使用する厳冬期用靴下。メリノウール。

ソックス/VBL ベイパーバリア用ソックス(ビニール or ハイパロン):2つ

前述の手袋VBL参照。スーパーの袋で良し!

足は特に負荷がかかるので、ベイパーバリやが破れやすいので、行動終了後確認すること。

ゴアソックス:1つ

mont-bell(モンベル) GORE-TEX オールラウンド ソックス

濡れない靴下。BCに行くまでに渡渉がある。

靴が1980円の防水なし運動靴なので、足が濡れることを防ぐためにゴアソックスをはく。

足は力がかかるので、靴下は破れやすい。ここぞという時だけ履こう。

持って行ったけど、私が行ったときは川の水が少なかったので、結局使わずに済んだ。

アイゼン:1つ

ホールドするタイプではなくワンタッチアイゼン。

女性だと足のサイズが小さくて10本爪という話も聞くが12本爪をおすすめ。

ワンタッチアイゼンでもオーバーブーツの上からアイゼンをはめることはできた。

モコモコなダウンミトンをはめたままでもアイゼンの装着ができるように練習しておこう。

余分なバンドの長さも切っておこう!

切った後はライターで炙ってほつれないように処理をしよう。

なお、アイゼンケースは不要。日本から持って行かない。

厳冬期用靴下や衣服でアイゼンをくるんでしまう。

無駄なものは山には持って行かない。

担ぐのは自分なのだから。

ザック

登山ザック(アタック兼用)40リットル

全ての行程で使用。アタック時にも使用。

旧モデルだが軽量。1kg未満。

このザックのいいところは雨蓋が可動式なこと。たくさん荷物を詰め込むことができる。

MAX詰め込んだ状態。(この写真はワイナトポシに行ったときの2人分 青色のザックはモンベルのバランスライト40)

現行モデルでは、モンベルのバランスライト40も無駄がなく、合理的な作りで非常に良い。

実質40リットル以上詰め込んでいると思う。

ザックカバー:1つ

BCよりも下の世界では雨が降れば使う。

雨降らない上部キャンプでは使用しない。

ダッフルバック:2つ

モンベルのダッフルバックは軽くて丈夫。お気に入り。

海外登山になるといつも登場するが、鞄が超重くて床にずるずる引きずっても穴全然開かない。すごいわー。

自分の荷物を入れたら、60リットルサイズ1.5個で収まった。(空いている部分は他のメンバーの荷物をいれた)

一人でいくなら100リットルが一つあれば十分。

それに入りきらないなら荷物の持ちすぎの可能性あり。

今一度荷物を見直してみよう。無駄な荷物があるはず。

「これ使うかなぁ~」と悩む道具は置いておく。悩む時点で必須道具ではない。

悩む道具が積もり積もって100g、500g、1kgとどんどん増量していく。

登山の軽量化と一緒。

BCまではラバに荷物を持って行かせることができる。

上部キャンプ用装備(アイゼン、厳冬期登山装備、冬用登山靴、食料など…)をダッフルバックに詰めて

ラバに持たせる。

その際、防水袋(でっかいゴミ袋で良い)を忘れずに。

びちゃびちゃになるぞ!

メンドーサ デポ用ダッフルバッグ:1つ

登山の拠点の町・メンドーサの宿屋にデポする用。南京錠をつけておこう。

他のメンバーと相談して一つ預け用のダッフルバックを用意しよう。

お金を払えば宿屋が預かってくれた。どこでもそーしてくれるのかは知らないけど。

衣類等防水袋(圧縮袋):大1つ 中1つ

100均のダイソー、セリア、キャンドゥにおいてある。

手で圧縮できるので便利。間違っても東急ハンズの700円のモノは買ってはいけない。

エコバッグ:1つ

よく使うものを入れる袋。これが想像以上に大活躍!

飛行機の中にも、お風呂の中にも、洗濯にも、登山にも、お買い物にも!

軽くて丈夫。100均のサンダル並みにお世話になるアイテム。

世界中に旅立っているエコバック500円。もうボロボロ。

登攀道具

ピッケル+リーシュ 290g:1つ

最軽量モデル。

アコンカグアは基本的に滑落する場所はなく、

縦走用ピッケル(打ち込みはしない、歩く補助。ストック感覚)の感覚で使っていた。

私は身長160cmで長さは60cm位?のものを使った。

ちょうどくるぶし位にピッケルの先がくる位の長さだ。

けど、いっそ縦走用ピッケル(軽すぎて打ち込みには向かない)だと割り切って70cmモデルを買っても良かったなーと思ってる。

打ち込みが必要なピッケル(急斜面を登攀)だともっと短くて、重いものがいい。

グリベル エアーテックエヴォリューションの55cmを持ってるけど、

重いは、長さは中途半端だわで買ってもったいないことしたと反省している。

よく登山ショップで「持って、くるぶしのところに先端が来るといい」

っていうけど、あれ絶対嘘。

少なくともアコンカグアではその長さでは不向きだった。

ピッケルが長くても滑落停止はできる。

自分で考えて、その山に最適なピッケルの長さを導き出そう。

リーシュは自作した。登山ショップに売っている登山紐?とカラビナを組み合わせて、肩かけリューシュを自作した。

しかし結局グリベルの肩かけリーシュと重さが変わらなかったのでグリベルを持って行った。

ハーネス・ヘルメット・エイト環など本格的な登攀道具は不要。

シュリンゲ:ロープ1、テープ1

テープはダイニーマ製で。

ダイニーマの特徴

- 強度が強い。

- きしめんみたいな形状なので、ザイルに食い込みやすい(ロープ状のものよりも接する面積が多いから)

- 寒さに強い。吸水をしないので凍らない。

- 熱に弱い。

- 高価

マムート買えない私でもマムート製を買ったんご。

ザイル

最終テントまで持って行ったが、アタック時、結局使わなかった。

キャンプ用品

シュラフ(3シーズン):1つ

ナンガ オーロラ650

シュラフカバーがいらないモデルなので便利。

冬山登山で大活躍。家でも使っている。(あったかいんだもん…)

マット

ロールorインフレイタブルどちらでも。

ただロールのほうが、かさばるけど、軽い丈夫なのが好き。

インフレイタブルだと破れると終了…。チーン。

テントシューズ:1つ

テントに入るときに履き替える。雪山なら履いたまま外に出て用を足す。

8000mだと用足しに外に出るのは危険だそうだ。

テント一式

アライのエアライズ。1人に二人入る。せまっ!

テントシートは100均の防暖シート。

ぺらぺらで軽量。

ちなみにBCでテント飛ばされかけたwwwwwわろす!

ツェルト

念のため持って行く。

野営用品

ジェットボイル

まじ便利。本

当買ってよかった商品の一つ。

熱湯作るのめちゃ早い。

ガス缶は飛行機に乗せれない。ガス缶はメンドーサの町に売っている。

アウトドア向けのガス缶は大体どのメーカーのモノもハマる。

命に関する部分だからこういう仕様は素晴らしい。

ジェットボイル故障時のため念のため小さいガスヘッドを持って行った。

MSR、SOTOなどのガソリンコンロは持って行かず。

ライター

日本の100均ライターを手荷物で持ち込めればラッキー。

途中放棄することになったらメンドーサで購入。

でも品質は日本の方がはるかに良い。

火が付きにくかった。

ガスの詰め替えキット

ふがふが…。

コッヘル&フォークスプーン

BCでは結構余裕があるので、ホットケーキ焼いたり、ポップコーン作ったり手のこんだことをして遊んでた。

テルモス

山に強い人だったら冷たい水でもいいけど、私はヘタレなので山専ボトル900mlを持って行った。

冬山で暖かい白湯を飲むとビール以上のおいしさを感じる。

水ボトル 耐熱 1L以上

現地ペットボトルでよい。

ぺらんっぺらんだけど。

プラティパス買いたいけど、高い。

100均ダイソー、セリアでプラティパスもどきが夏になると売り出されるけど水漏れするのでやめた方が良い。

電気

電気系統の乾電池のサイズは統一します。(メンバー間でも統一できるとなおよし)

そうすればいざとなったとき、電池を機材間でも使いまわせるし、メンバー間でも助け合いができる。

スマホ

SONY Xperia Z1

ネットワークがなくても音楽がきけたり、本が読めたりするのでやっぱり退屈なテント生活では重宝する。

ローミングは切っておこう!

ヘッドランプLED

パワー ヘッドランプ

単3一つで使える!

登山だけでなく、自転車のツーリング、ちょっと暗い所での作業などなんにでも使ってる。

お気に入り。

GPS&太陽電池

この記事のGPS、太陽電池を参照

GPSデータ

google earthからゲット!

リチウム電池

エネループプロ。

高い&普通のエネループよりバッテリー容量が多いのでちょっと重いけどおすすめ。

カメラ

お好きなものを。

一眼レフは重いので、持って行かない方がいいと個人的には思う。

余裕ないと思う。

私のアウトドア用のおすすめカメラは

- SONY RX-100(キレイ担当 一眼レフの代わり)

- SONY AS300(アクションカメラ)

別にソニー信者じゃないけど、アウトドア用のカメラを死ぬほど探して試しまくった結果この2台持ちに落ち着いた。

Goproあかんお!

小物

コンパス

お守り

腕時計

CASIO PROTREK

アタック時には腕部分が超もこもこになるのでそれがはまるバンド長さ or

ザックのすぐ見える位置につけれるもの。バックライト必須。目覚まし時計必須。

ボールペン、紙、油性ペン

色々使う。

筆談、記録、日記、計算、登山中だけでなく、旅行中必ずいる。

100均の小さいノートでいいので持って行くべし。

油性ペンは大活躍する。

ボールペンは一本にシャーペン+多色カラーが入っているやつがおすすめ。

ナイフ

VICTORINOX(ビクトリノックス) クラシックSD

特にチビのクラッシックが使い勝手が良い。

チビナイフ、小さいハサミ(爪切りにもなる)

長期登山になると爪が伸びてくるのでハサミでカット。

ちょっとした食べ物をチビナイフでカット。(頑張れば大体のものは切れる)

ちょっとした袋や紐をハサミでカット。

私は常時(行動中&就寝中)ホイッスルとチビナイフをナイロンロープでくくってネックレスみたいにして首から下げている。

寝ている時に、もし雪崩が来ても、すぐにナイフをだしてテントを切り裂いて脱出ためでもある。

雪崩なんて会いたくねぇよー。

他におすすめなナイフは、

VICTORINOX(ビクトリノックス)ツーリスト。

これはワインオープナーつき。

意外にもワインオープナーは使うシーンがある。

他にもデカいナイフも重宝する。(大きいソーセージを切ったり)

メンバーが複数なら、各々特徴のあるナイフを持っているのもいいかも。

ジップロック

なんにでも使える。電池入れたり、持ち物をグループ分けしたり、食べ物入れたり、筆記用具入れたり、地図の防水ケースだったり。基本私のカバンの中はジップロックだらけだったりする。

100均の安いジップロックは破れることが多いので、ここは本物のジップロックを買おう。

ナイロン袋

これもなんにでも使える。

特に行動食(上部キャンプ以降で使用する行動食)やアタック飯(アタック時に使用する行動食)

スーパーの買い物後に備え付けてあるロールタイプの薄い素材ではなく(すぐ破れる)、丈夫なポリエチレンがいい。

一度食べ物を入れたからと言って、捨てるのではなく、使えるうちは何度も使おう。

なるべく袋を再利用しよう。ちょっとでも軽量化しよう。基本山で捨てるものはないのだ。

買い物ビニール袋

これもなんにでも使える。

ゴミ入れ、洗濯を洗う時のバケツ代わり、アイデア次第でなんにでもなる。

穴が開いてたってまだまだ使える!

地図

アマゾンで購入。

レーザープリンターで出力すると濡れてもにじまないのでおすすめ。ってかぜひレーザーで印刷したほうがよい。

コンビニで手軽に印刷できる。

自炊セット

地球の歩き方、現地の言葉、必要な本は自炊して軽量化する。

医療品

包帯、軟膏、絆創膏、テーピング

医療品は必ず持って行くべし。

持って行く量も新品ではなく、必要になるであろう量を調整して持って行く。

私はかかとがいつも靴づれするので登山前に必ずかかとをテーピングする。

ダイアモックス

こちらの「高山病対策の薬、ダイアモックスはどこで手に入る?」を参照

パルスオキシメーター

こちら参照

曇り止め

気休め。日本を出発する前に散布する。醤油のてれビンに必要な量だけちょびっと入れて現地へ持って行く。

日焼け止め乳液&リップ

必須!

今のところ、資生堂の高額、アウトドア向けの日焼け止めを使っているけど

それでもとんでもなく日焼けする。もう日焼けのレベルを超えてやけど。

日焼け止めをしても、顔がやけどみたいになった(T T)女子なんですけど~!

アダモちゃんみたいになったー!やだぁー!

特に鼻が日焼けする。鼻の日焼けを防ぐアイテムはないもんかのー。情報求む。

化粧水、乳液

軽量化で少ししか持って行かなかったが、本当後悔!ぜひもっていって!

下山後にめっちゃ使う。とにかく日焼けがひどい!日焼けを鎮静化させてー!

男性も持っていこう!

歯ブラシ

BCで使う。歯ブラシの柄を折ってもよし!

歯磨き粉はなしでもOK。ブラッシングすれば実は歯はきれいになるのだ!

レスキューシート

山にいくならいつでもかばんに。

縫製道具

なにかがあったときに。足をぱっくり切ったらこれで…縫う?!

修理用具

特に「アイゼンの底にあるアイゼンをつなげているプレート」

雪山で確保などするときに、ピッケルを思いっきり踏んで、この部分をうっかり折ってしまうなんてこともある。

アイゼンが使えないと動けなくなるので予備プレートを。

靴ひもは出発前に新品に変えてしまおう。

トイレットペーパー

少しの量ですむように練習!

でも女子だと2ロールくらいほしいよね…。

密閉ジップロックも一緒に

浄水材とフィルター

持って行ったけど使わずに済んだ。

BCに樽に水がためてあって、BC滞在者全員その水を使って、料理したり歯磨きしてた。

ちなみに、氷河の水だと粘土が含まれるので、フィルターの目が詰まるので使えない。

フェイスタオル

モンベル マイクロタオルフェイス

もしくは手ぬぐい。

速乾性のもの。モンベルのマイクロタオルは手ぬぐいよりも早く乾く。

登山中だけでなく、下山後のシャワーなどでも使用する。(泊まる宿屋にタオルが置いてない場合が、ほとんど)

女子だと3枚あると嬉しい。綿は乾きが悪いのでだめ。

シャンプー・リンス・ボディーソープ

下山後にこれで洗うときもちいい。

美容院で買う高級シャンプーをいつも使うが、水質のせいかいまいちだった。

やはり海外だとメリットや薬局で手頃な値段で買えるシャンプーが一番よい。

洗濯洗剤の項目でも記述しているが、洗濯洗剤で体を洗うのはやめた方がいい。

かっさかさ髪の毛バッシバシになる。

洗濯紐&洗濯洗剤

洗濯ひもはお好みで。

カラビナがあれば、マスト結びでどこへでも洗濯が干せる。でも邪魔。

洗剤はお好みの洗剤で。

100均の小分けジップロックに2重に入れたり。

洗濯洗剤で体は洗えるか!?

前、軽量化目的で

洗濯洗剤、シャンプー、ボディーソープを「無添加洗剤シャボン玉せっけん」でやってみたけど

やっぱり向かないwww

洗濯の泡切れはいまいち、髪の毛はバシバシ、体・顔はガサガサになった。

やっぱり専用の洗剤を使おうと思った。

洗濯はどうやる?

スーパーのレジ袋に、水ためて洗剤入れて、服入れてぐるぐるかき回す。

人力洗濯機。

でもすごい時間がかかる。服も脱水のためにギューーー!っと絞るので傷みやすい…( – -:)

スクラバウォッシュなんてのがある。

ちょっとの水で簡単に洗える模様。脱水も簡単。一度使ってみたい…。

貴重品

登山財布

100均セリアに売っているスライド式チビジップロックに貴重品(クレジットカード、お金など)入れる。

また現地通貨とドル通貨、日本通貨は違うところに入れて管理していた。

パスポート

超必須アイテム!

これがないと海外に行けない。

ESTA取得

アメリカをトランジットする場合は必須。

日本で事前に登録していこう。

トランジットエリアで申請することも可能だが…。

なおアメリカの乗り換え時間は最低3時間は見ておこう。

格安航空券では乗り換え時間1:30のフライトも候補で出てくるがほぼ乗り遅れる。

アメリカは入国審査(トランジットでも必要)に時間がかかる。

航空券・Eチケット

いざとなったら忘れても搭乗できる。(パスポートさえあれば)

でもあるとチェックインでの手続きがスムーズ。

印刷は1ページに2P分印刷&両面印刷で。紙は重いのだ。

現金日本円

意外にもアメリカドル→現地通貨へ両替するよりも、

日本円→現地通貨へ両替するパターンが一番レートが良い時もある。

現地での闇両替で使えたりもする。

現金ドル

両替&現地での支払い等

間違っても日本の銀行&両替商で両替してはいけない。

高い。

アメリカでトランジット(乗り換え)する場合

トランジットエリアにあるATMからキャッシングする方法が一番安くて速い。

ただし出てくるお札は全て20ドル札でボロボロ札の割合が高い。

400ドルだしたら半分位ボロボロだったかな。

南米(アルゼンチン・チリ・ボリビア)だとボロ札を受け取ってくれないことが多い。

アメリカは受け取ってくれるんだけどねぇ。

キャッシングカードはセディナカードを使用すること。理由は後述。

ピン札がほしい or アメリカでトランジットしない場合

日本のネットサービス「マネーパートナーズ(通称マネパ)」の「空港外貨受取サービス」を使って両替する方法もある。

最短4日で両替してくれる。

日本の出発空港で受け取る。

色々ドル札の組み合わせがあるので希望にあわせて。

1ドルもたくさんほしいし、100ドルもある程度ほしい。

私はいつも100ドルパックを用意する。

気を付けるのは

- 用意できる金額上限がある

- 一か月に1回まで

マネパはドルだけでなく色々な通貨(米ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、韓国ウォン、中国元)に対応している。

世界中の山へ行く人におすすめ。

間違ってもこれでFXを始めてはいけない。

市場に食い物にされてお金を溶かすことになる

(私は溶かしていませんが)

現地通貨

調達先は以下

- 現地の銀行(一番高いからおすすめしない)

- 空港の両替屋(高い場合がほとんど。たまに安い時もある)

- 町の両替屋

- 闇両替

- クレジットカードを使ったキャッシング

通貨の価値が変動しやすい地域なら闇両替がいい利率で両替してくれる場合がある。

偽札に気を付ける。

アコンカグアの時は、入山手続きをした観光事務局の方から、

「両替すんだ?」と聞かれ、していないと答えると闇両替の場所を教えてくれた。(今は教えてくれるかは知らない)

しかし一番手っ取り早くて安いのはクレジットカード「セディナカード」のキャッシング。

なぜ安いのかというと即座にPCから返済ができるから。利子が付かない。

ただし現地から連携銀行のパスワード&ワンタイムパスカードを求められる。

ワンタイムパスワードキーを忘れないこと。

ワンタイムパスカード本当いやだ。わざわざ持って歩けん。

ちなみに、まれに空港の正規両替場で「日本円から現地通貨に変える」という方法が一番安かったことがあった。

(in アフリカのエチオピア)

ATMからキャッシングするとき、カード番号&暗証番号が盗撮されないように!!

あいつら、まじでありえない所から盗撮してくるから、まじ注意ね!

ATMの上から見下ろすように撮影しているケースもあるお!

【盗撮 予防策】

-

- カードを挿入するとき、カードに手を覆い隠してカード番号が見えないようにする。

- 暗証番号を入力するときはキーの上に空いてる手をかぶせて入力番号を隠そう

。

カードリーダーに盗撮カメラついてたりもするから、もうどうせぇ!って感じ。

クレジットカード

VISA、MASTER、AMEXあたりで。

JCBは日本位でしか使えないのでやめとく。

南米までスカイチーム系航空会社で飛ぶならぜひデルタのアメリカンエクスプレスゴールドに入会するべし。

神カード デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードとは?

いきなりデルタ航空の上級会員(=ゴールド会員)になれる。

本来1年間で数万マイル搭乗しないとなれないゴールド会員にすぐになれる。

クレジットカードのゴールド会員と航空会社のゴールド会員の待遇には雲泥の違いがある。

マイルの積算量が倍になる。上級会員が南米まで一回飛べば10万マイルたまる。

マイルをためると特典航空券という無料の航空券を発券できる。

http://www.mile-tokutoku.com/redeem/DL_redeem_delta.htm

日本~北アジア・フィリピン・ミクロネシア間(中国・台湾・香港・フィリピン・グアム・サイパン・パラオ)

なら片道17500マイル=往復35000マイル

日本~南米間(ブラジル・アルゼンチン・チリ・ペルーなど)の特典航空券は安ければ片道6万マイルで行ける。

一回南米まで往復すれば、アジアなら3回分、南米ならもう一回行けそうなマイルをもらえるのだ。お得だ。

また荷物の積載量が倍になる。高所海外登山では非常にありがたい。

豪華なラウンジを利用することができる。

※成田国際空港のデルタのラウンジ。

乗って行く座席のエコノミーシートがやや広くなる。(でもすごい楽になる)

またスターアライアンス系の航空会社(JAL、ユナイテッド、等々…)の上級会員へステータスマッチもできるのでおすすめのクレジットカード。

参考

2年分イケる!?デルタアメックスのゴールド退会したけど、いつまでゴールドメダリオンなのかやってみた!

あとセディナカードはもちろん持って行く。

パスポートコピー&顔写真

パスポートを紛失&盗難された時のために。

顔写真はパスポートをなくした時用だけど、意外な所で使うときもある。

マイレージカード

スカイチーム系、スターアライアンス系、ワンワールド系

自分がお気に入りのカードを。最近ではカードを送ってこない…。

またスマホアプリでの代用もできる。

プライオリティパス

空港のラウンジを使用できる。航空会社のゴールド会員でなければこれでラウンジへ。

楽天カードゴールドに入会して、手に入れるのは一番安い。

貴重品袋(マネーベルト)

マネーベルトに貴重品(パスポート、大金)を入れてパンツの中へ。お金を隠していれておく。

首からぶら下げるのは泥棒に切って持って行かれる。

国際免許

アコンカグア登山では使用しなかったが、運転する場合はぜひ。

レンタカーで登山口まで行くのが一番いい時もある。

ちなみに国際免許がなくても日本の運転免許証を出せば車を貸してくれるレンタカー屋(チリ)もあったが

イレギュラーである。

計量器

ダッフルバックの重さをはかる機械。300円位で買える。

飛行機のチェックイン、BCのラバに荷物をのせるとき、BCで上部キャンプに持って行く荷物をはかる…

案外色んなシーンで使った。

登山保険

山岳会の保険

山岳会の協会(私は労山だったが…今はもう辞めてもーた)が積み立てている保険に入ることになる。

年間5000~10000円程度。しかし海外登山の場合は入会して1年後でないと保険が適応されない。

ただこの保険は有志の志(非営利)のもと展開されている保険なので、むたみやたらにこの保険を当てにするのは心が痛む。もし遭難&ケガすることがあったら山岳会の人々に迷惑がかかる。

そして保険を使わせてもらうなら、その山岳会に貢献すべし。

商業保険に入る

高所登山(4000m以上の登山)になると危険と判断されて、保険料金がガーンとあがるwww

掛け金がめちゃくちゃ高かった。100万円を即金で支払える貯金があるなら、保険に入らず、自分のキャッシュで

対応したほうがいいんじゃないかと。

そんな中、おススメの保険はここ。一番調べた中では納得価格。

なお、モンブランだと現地の山岳協会に入るのが一番安い。1万円位。そうすると保険がついてくる。

おもしろいのがモンブラン山だけでなくヨーロッパ全域での補償をしてくれるという話だった記憶がある。

忘れたけど。お土産ついでに入会してみてはどうだろうか。

でも基本お世話になりたくないモノだ。

食料

食料

成田空港チェックイン時。ダッフルバック多いー。

基本的には日本から持ち込む。持ち込みできないものは現地で購入する。

長期間の行程になるので食料も計画的に持って行きたい。

エクセルで 日程表を作って、この日にこれを食べると前もって決めておく。

更に毎日同じものを食べていると飽きるので、食事パターンを事前に作っておく。

例えば…テントで腰を据えて食べるであろう朝食、夕食は

和食1(アルファ米、みそ汁、おかず)、和食2(ラーメン、フリーズドライもち)、洋食1(ホットケーキ、ハムチーズ、スープ)など 夕食に重めに食べたければお好みで調整。

今日は和食の気分じゃないの…というときは入れ替えればいい。

行動食もパターンを作っておく。

行動食1(クッキー、シリアル、チョコ、チーズ)、行動食2(乾パン、カルパス、チョコ)などなど…

上部キャンプでのご飯は軽量・手軽なものを。

上部キャンプでの食事風景。髪の毛ぐちゃぐちゃwwww

基本的にはフリーズドライ製品連発。上部キャンプに行くと水作るのも大変。時間かかる。

上部1(味ごはんフリーズドライ、スープ)、上部2(パスタ系フリーズドライ、スープ)などなど

これら食事の組み合わせパターンをエクセルで日程表を作りながら、

いつ・どこ・どれくらい食べるかを書き出して、想像してみよう。

足りる?味に飽きそう?必要な量など見えてくる。

BCまではそんなに気合い入れなくてもいいけど、上部キャンプ以上になるとフリーズドライばかり。

エリクサーもったいなくて使えないタイプの私でも上部以降はフリーズドライばっかだった。

もちろん飲み物(コーヒー、紅茶、みそ汁・粉末のもの、お茶、コーンスープ)や調味料(塩、さとう、しょうゆ)は小さいジップロック(薬入れる位の大きさ)に移し替えてもっていく。

調味料や飲み物で味が変わって楽しくなるからぜひともどうぞ。

ちなみにアコンカグアBCでは、レストランがあるのでお金さえ払えば食べ物・水には困らない

(高いけど。ケーキも売ってた)

このハンバーガーで4000円だったっけ…?思い出せない。

アタック時の行動食は特別。

ポカリスエット粉末、アミノバイタル粉末、アミノバイタルゼリー、白湯。

チョコやクッキーせんべいも持って行ったけど、乾物系は口につける気が起きなかった。まあ持って行った方がいいと思うけど。

グランカナレーター付近。正直全く食う気が起きない…。

上部キャンプになると固形物が食べれなくなってきてた。

特にアタック時の行動食は食べる気が起きない。

でもエネルギーは必要になるので粉末アミノバイタルばかり飲んでた。

ゼリーのアミノバイタルは重いのでここぞというときだけ。

超分厚いミトン手袋で食事をすることになるので練習しておくべし。

お酒は高所ではやめておきましょー。高山病にかかりやすくなります。

食料品はふもとのメンドーサでパッキングすること

食料パッキングの風景

アコンカグアへ行く場合、チリのサンチャゴか、アルゼンチンのブエノスアイレスから入る。

チリの場合、チリの税関が食品にうるさい。食品を未開封の状態でチリの税関を通過。

税関にて、めっちゃかばんの中身見てる…。

果物&魚&肉は没収の可能性が高い。そして種子は特にうるさい。(梅干しやばい)

聞いた話だと

機内食で出たみかん(?だったか。種子入り果実)を機内持ち込み手荷物にうっかり無意識で入れて、

そのまま税関に行く

→食品持っているか?と聞かれて「持っていない」と答える

→機内持ち込み手荷物から、みかん出てくる。

→罰金1万円相当

という話をきいたことある。

持っていないと言って、持ってた場合、罰金になるもよう。

持っていると素直に白状すると没収だけ罰金なしで済む。

でも今はどうなっているかわからない。

税関を通過したら、メンドーサで食品をナイロン袋に移し替える。

これを

こんな感じにパッキング。

食品のパッケージゴミはメンドーサに捨てる。

ナイロン袋は使用してもどこかで再利用。

実はチリorアルゼンチンに到着した後は、すっごく忙しい。

入山手配、ガス缶&食品買い出し、市内を走り回ることになる。

メンドーサの宿にて。徹夜で作業!!

忙しすぎるんですけどぉ!!日本出発前からすでに準備疲れで半端なく睡眠不足。

結局、私たちは時間がなくてメンドーサで、食品パッキングができず、BCでやるはめに。

行動食や上部キャンプ食をわけわけ。

もこもこ手袋をしていても食べれるように封をしなければならない。(しかも破って開けてはだめー)

ゴミがたくさんでた。

BCにデポして下山時に回収したけど、メンドーサで作業ができればスマート。

左手の袋の中は全て商品パッケージのゴミ。

この時上部キャンプに上げた上部キャンプ用の食べ物の重さは3人分で7.8kg

3人x3食x滞在日数分。

生理はどうするか?

山行の2か月前には対応しよう!

女の子には絶対あるこれ。3週間の登山+旅行だとほぼ生理にぶち当たるww

前もって産婦人科へ行って、生理をずらしてもらった(月経移動)5000円位だったか。

そのときは日本出発時に生理が終わるようにして、旅行の後半(前半アコンカグア、後半ブラジル旅行)で生理が来るようにした。

下山後、生理きちゃったけどね!

なんでやー!この間終わった所やないかー!

体に相当負担がかかったんだろうか。

まとめ

アコンカグアだけでなく、モンブラン、マッキンリー、エルブルースなど世界七大陸の最高峰でも通用する装備です。

アコンカグアへ行ってみたい人!募集!

12/05 追記

アコンカグア、行ってみたいけど、私なんかが行けるかしら・・・。

商業登山はめちゃくちゃ高いから清水の舞台から飛び降りないといけないンゴ・・・。

わし、英語できないんご・・・。

そんな理由でお悩みの方!優秀なガイドを紹介します \(^〇^)/

ご興味がある方は「お問い合わせ」「twitter DM」などから、お気軽にご連絡くださいませ~。

それでは、以上みゆきっくすでしたー。

サラダバー!

アコンカグア登頂記から見てみてね~↓

最新情報をお届けします

Twitter でmiyukixをフォローしよう!

Follow @miyukix_jp

とても、参考になりました。

商業保険のところで、オススメのところを教えていただけませんか?

よろしくお願いします!!

のりこさん

コメントありがとうございますー。

書きかけの記事なのにUPしてしまってすいません…。

山岳用の商業保険 セブンエー http://www.e7a.jp/

山岳専用保険の割には、お値打ちかも。

アコンカグア行かれるのですか?いいですねー!(^^)ワクワクですね!

がんばってくださいーっ。

記事書きかけなのでまた時間見つけて書きますぅ…。

こんにちは。お世話になります。

アコンカグアのWhite rockから登頂するとき、頼りになるのは登頂ルートを示すGPSデータとヘッドランプの灯りだけ。とありました。どのメーカのどの種類をお使いでしょうか?

因みに、エルブルースは現地ツアーで雪車なし、徒歩になる予定です。

こんにちわ(^〇^)私のサイト内の「目指せ!中国・黄河の源流&伝説の泉・星宿海!【準備編】」にGPSについて色々書いていますが、ガーミン社 Garmin eTrex Vista HCxを使っていますよー。現行モデルのeTrex 30シリーズでも良いと思いますが、入力ボタンが右上なのですよね。私は右利きで、GPSを左手に持っていることが多いのですが、現行モデルのeTrex30だと厳冬期用の超厚手グローブが画面の上に覆いかぶさってマップ画面が見えないのです。まぁでもこれは個人の好みだと思います。私にはetrex30は意外にもストレスだったので売り飛ばし、メルカリでeTrex Vista HCxを安く手に入れました。

返信ありがとうございます。見てみます。助かりました。

すみません。舌足らずでした。GPSはどのメーカーのどの種類でした。すみません。

はじめまして。

鼻の日焼け・雪焼けを防ぐアイテムとして「ノーズシェード」という

そのままズバリなものがあります。(ご存知かもしれませんが)

サングラス等に取り付けて使用する鼻用の日よけで、

昔は山用具屋にいけば売っていましたが、最近は見かけません。

サングラスのフレームが樹脂になり、

汎用性のあるものが作りにくくなったからかもしれません。

自作も可能で、「山道具道楽」様のブログで作例が紹介されています。

おおおお!情報ありがとうございます!!こっ、こんなアイテムがあったのですね!

いやイモトがマッキンリー(だったか忘れた)辺り登る時に、鼻にオジンガーZ(結婚前提戦士ラブラブファイヤー@ダウンタウンのごっつええ感じ)のような鼻当てを使っていたのでこういう道具があるとは思っていたのですが、わからずだったのです…。

「ノーズシェード」と言うのですね!名前が判明して、うれしいです!

「山道具道楽」さんにも遊びにいきます~(^〇^)

情報ありがとうございました!!m( _ _ )m

名称としては「ノーズプロテクター」、

「nose guard」や「nose cover」で検索したほうがヒットするようです。

いずれも直球なネーミングですね(笑)

検索で上位に来るメーカーはKOHLAやBeko Xtreme Gearがありますが、

メーカーがそれぞれオーストリアとアメリカのため鼻の高さや大きさが

日本人には合わない可能性も・・・

ふむふむ!確かにありますね!一度買ってみます!(^〇^)なんだったら自作するってのも手ですね!コメントありがとうございます~m( _ _ )m